F-3 グループディスカッションのステップ Light

大学生式話し合いから課題解決の議論へ

-

就活生の悩み

皆さんは、グルディスをどのように進めて良いか悩んでいる学生も多いと思います。

では、グルディスのステップはどのようなものが良いのでしょうか。

名著で就活の提案(名著の教え)

ディスカッションとは、No.F-1で説明した通り、「課題を解決するための方策を論じ合うこと」であり、その目的は「チームの知恵を結集して最適な解決策を導き出すこと」です。

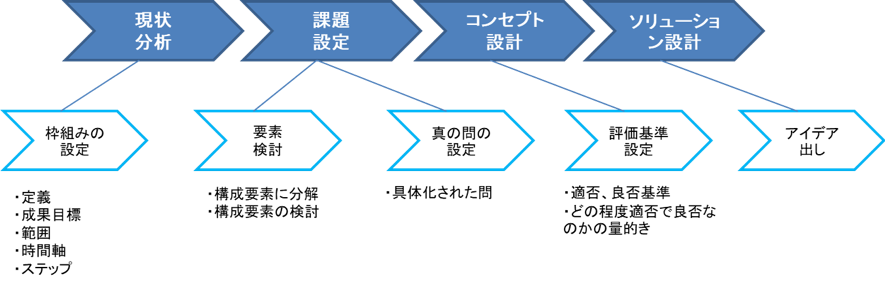

それを達成するためには、正しいディスカッションのプロセスを理解する必要があります。正しいGDのプロセスを以下にまとめました。

1. 議論の枠組みの設定(問を定義し、ゴール、範囲、ステップなどを設定する)

2. 枠組みを深化(枠組み内の要素を分解し、各要素をさらに具体的に検討する)

3. 真の問を設定(最初の問いを、具体的な定意義がされた真の問いに改める)

4. 評価基準を設定

5. アイデア出し

※マウスオーバーで拡大

ここで極めて重要なのは、真の課題を設定するまでの前半のプロセスです。

ここが、ソリューションの正否の8割くらいを握っているといっても過言ではありません。つまり、「正しいグループディカッションとは、与えられた問を真の問に定義する

あるいは言い換えること」といっても過言ではありません。真の課題さえ設定できれば、後の議論の目的、目標、範囲、対象、が全て明確になるため、評価基準が設定できるようになります。

正しい議論の方法を行えば、真の問が設定でき、真の問が設定できるがゆえに、それをもとに評価基準も簡単に設定できます。したがって、その後の各自のアイデアを出す段階において、アイデアや意見の全体及び一部の適否や良否を評価でき、良い部分を反映・結集させることができます。

正しい議論のステップを理解すれば、友人との議論も生産的なものになりますし、業務の際に必要な考え方も身に付きますし、GDの選考も怖くはありません。

補足

GDには、①抽象的課題、②具体的課題、③資料活用型課題、の3種があります。

①はFull版の例にも挙げた「日本の少子化対策について」などです。

②は、例えば「特定企業の特定商品の売り上げを伸ばすには」などです。

③はさらに具体化され、データが提示されるものです。

このいずれにおいても、本質は同じなので、議論のステップは、上記で説明した通り、背景と現状の把握=議論の枠組みの設定と構成要素の分解・検討、からスタートしていくべきです。

-

基盤とした名著

命題とはある存在するものについて分離または結合されていることを論理的に規定するものです。そして命題を構成する主語と述語の区別、判断の種別、対象や変形について考察されています。

演繹的な論理思考を体系化した名著中の名著。

グループディスカッションを、ステップ・役割の観点で構成要素に分解し検討する方法論の基盤としました。