東芝

日本の電機メーカーのトップである東芝について研究を行います。

-

会社概要

会社概要

1939年設立(1875年創業)

資本金約2,000億円

従業員数 連結約128,679名

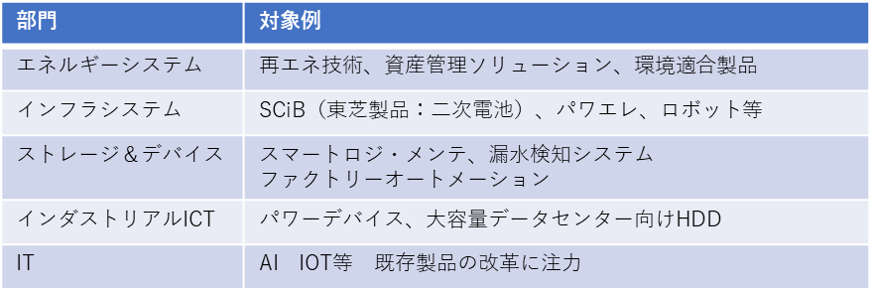

事業内容(事業部門)

エネルギー事業、社会インフラ、電子デバイス、社会インフラの4事業。デジタルと社会インフラへの選択と集中が読み取れます。

歴史

1873年に田中久重は、工部省から受注した電信機を開発していましたが、受注拡大に伴い、1875年東京・銀座に工場を創設しました。これがのちの田中製造所の創業であり、東芝の発祥となりました

また、1878年に当時学生であった藤岡市助が工部大学校(現、東京大学)に招聘されていたエアトン教授の指導の下、日本で初めてアーク灯を灯しました。この頃の電灯は全て海外製であり、国産の電球を製造するために、1890年に白熱舎を創設しました。

そして、芝浦製作所(1893年に田中製造所から改称)と東京電気(1899年に白熱舎から改称)は、技術の進歩に伴い、重電と軽電を組み合わせた製品の需要が高まり、1939年に両社が合併し、「東京芝浦電気株式会社」が発足しました。これが直接の東芝の設立にあたり、現在の東芝の名称のもととなっています。この時、既に「国際的に見て、世界屈指の大電気工業会社を目指す」という高い志を抱いていました。その後、重電・電子・通信分野を中心に拡大を続けました。

しかし、2015年に不正会計が発覚、決算訂正で赤字にあることがわかり、経営危機に陥っていることがわかりました。2017年には東証2部に降格されました。子会社の売却などの組織再編を続け、現在に至ります。

歴史的に、電信機と白熱灯が源流にあり、産業インフラに強みと伝統を持ちます。この点は、電力に強みと伝統を有する日立製作所と類似が見られます。

財務分析

東芝が様々な会社を連結させており、東芝の決算=東芝グループの決算と捉えることができます。

基礎データ

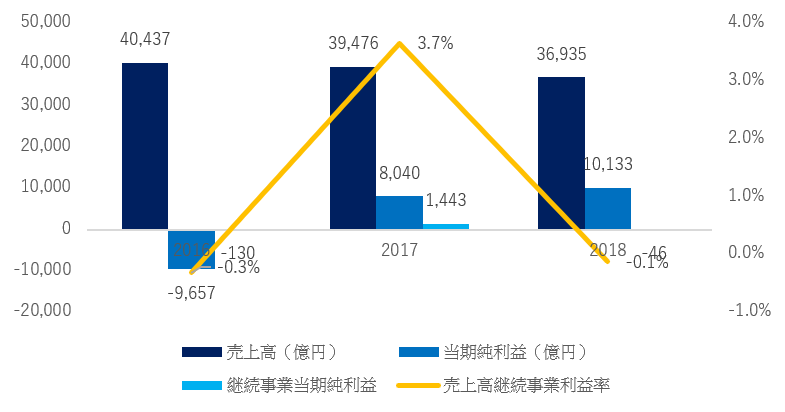

3-4兆円超の売り上げで依然として大きな規模ですが、全盛期からは半分程度となっています。その要因は、経営再建にあたり、東芝メモリなどの収益源事業を売却したためです。

利益面は、破綻危機からの構造改革の最中にあり、継続事業当期純利益は2017年度に1,443億円を計上した以外は。赤字です。

減損計上やメモリ事業の売却などの非継続事業当期純損益で大幅に増減があるため、当期純利益は2016年度の1兆円近い赤字以降大幅黒字ですが、肝心の継続事業当期純利益が安定せず、損益面においては、以前安泰と言える状況にはありません。

※単位:億円

※マウスオーバーで拡大

部門別収益

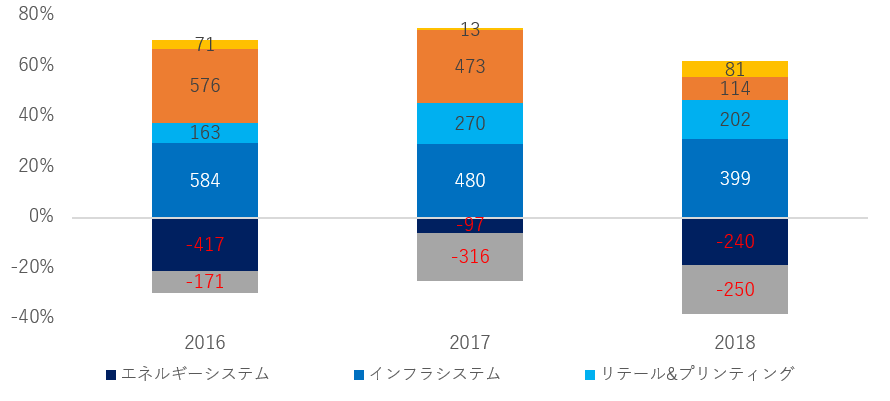

エネルギーシステムは赤字が続いているものの、インフラシステムとストレージ・デバイスが大きく、電力以外の産業インフラに強い事業構造です。インフラに強いという点では日立製作所と同じですが、電力に弱いという点では違いがあります。

※単位:億円

※マウスオーバーで拡大

財務状況

東芝メモリの売却が完了し、資産を現金同等物へ転換が完了しするともに、負債額の減少に努めたため、負債の額に比べ資産額が大きく、また資産の流動性も高まり、財務状況的には経営危機を超えた状況と言えそうです。

※単位:億円

※マウスオーバーで拡大地域別売上

地域別売り上げは非開示でした。グローバル展開している企業なら開示して当然の情報ですが、構造改革の最中で期中でも変動が大きいため、一時的に開示していないものと推察されます。

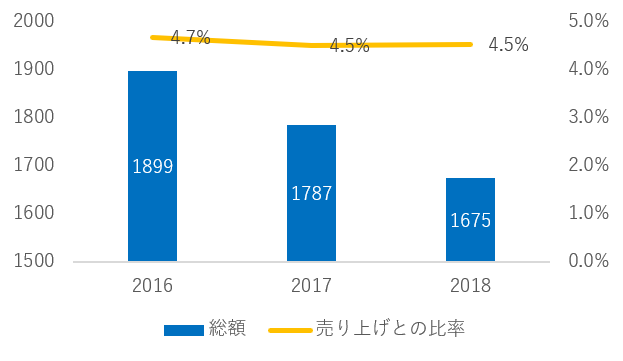

開発費

おおむね安定して1,500-2,000億円開発費に投下しています。売上割合で見ても業界内では高い水準にあり、収益源事業を売却し、財務状況を健全化させた代償で、収益力が大幅に低下しているため、早期に次の収益源を確保しようとしていると考えられます。

※単位:億円

※マウスオーバーで拡大※単位:億円

※マウスオーバーで拡大

企業ストーリー

東芝は、現代的なビジョン・ミッション・バリューのフレームワークにして、東芝グループ理念体系として整理しています。その階層は経営理念→存在意義→価値観です。経営理念をミッション、存在意義をビジョン、価値観をバリューと読みかえます。

ミッション

特徴はモノづくりを謳っていないことです。人と地球とその未来の為に事業活動を行うという、未来への創造と、高潔さ・誠実さを感じ取れます。※マウスオーバーで拡大

ビジョン

※マウスオーバーで拡大

未来への言及が中心です。ここでもあえてモノづくりを謳っていません。未来に向けてよい社会をつくっていくことをここでも述べています。※マウスオーバーで拡大

バリュー

変革や情熱といった情緒的な表現が含まれていることが特徴です。※マウスオーバーで拡大

ミッションとビジョンで一貫して表現していた未来を創る、そのために誠実さと情熱と共調が大切だと述べています。

これらから読み取れことは、何よりも創造が大切であること。そのうえで、誠実で信頼されること、そして情熱を持ち合わせる必要があるということです。一貫してモノづくりを謳っていないことから、新しい事業にどんどん挑戦する、創り出していく、創造性が非常に重要であることがわかります。

日立製作所も創造性を重要視していましたが、さらに創造性にあえて寄せた企業ストーリーです。

企業ストーリーで使用される言葉を分類整理すると、下図のように表現することができると思います。※マウスオーバーで拡大

日立製作所と優先順位としてはおおむね同じですが、日立製作所の方がバランスをより重要視した王道的な企業ストーリーであるのに対して、東芝はより創造性と情熱を重要視したベンチャースピリットのある企業ストーリーです。

これは、経営危機に陥り、企業として大幅に変革を行い、新たなスタートを切ったことにも起因すると思われます。

中期経営計画

東芝は2018年に、2019年から2023年に向けて4年間の中期経営計画「東芝NEXTプラン」を発表しています。

方針

※マウスオーバーで拡大

サイバー・フィジカル・システム テクノロジー企業とは、フィジカルにおけるデータを収集し、サイバー世界で技術的に分析し、活用可能な情報や知識に転換し、それをフィジカルにフィードバックすることで、付加価値を創造する仕組みと定義しています。

日立製作所のLUMADAの方法論と方向性は同じです。

戦略

※マウスオーバーで拡大

4つの改革と成長分野への集中投資を戦略として提示しています。

4つの改革とは、構造・調達・営業・プロセス改革であり、効率化・構造化・選択と集中を行い、コスト改革を行うとともに、売り上げ向上の基盤を作るものです。

そのうえで成長分野への集中投資を行うとしています。

施策

※マウスオーバーで拡大

成長分野への集中投資は、以下の3点です。

①新規成長分野の育成

②デジタルトランスフォーメーション

③新事業のインキュベーション

また、2023までに9,300億円の研究開発投資を予定しており、図に記載の分野に注力するとしています。

求める人物像の推察

求める人物像

企業ストーリー、経営再建が完了し再度創業を行う現状、そして中期経営計画から、求められている人材は、小さく速い付加価値創造者です。

リアルとデジタルを連関させ、付加価値を創出させることのできる人材です。あるいは現在の環境から、小さくともそれを素早く行い、東芝の収益力や価値を高めていける人材です。

そのためには、日々小さなイノベーションを生み出す力があるかどうかが重要です。したがって、何かをつなぎ、統合し、少しの創意工夫を素早く繰り返し行ってきたか、を求められます。また、経営状況から、厳しい環境を乗り越えるたくましさや情熱も必要となります。

キーワード

※マウスオーバーで拡大

-

まとめ

企業理解イメージ図

これまでの概要、歴史、財務分析(ビジネスモデル)、中期経営計画、企業ストーリーを構造化し、イメージ図に落とし込むと下図のようになります。

※マウスオーバーで拡大

経営危機、日本を代表するメーカー、先進的といったイメージだと思います。

このイメージを分解すると、創造性です。未来に向かって創造する、それを情熱をもって生活文化に貢献して行う、ということに分解できます。

なぜこのキーワードになっているかというと、

①二人の起業家が源流の歴史

②経営破綻危機から持ち直し、これからまた新たに事業を創る段階

③サイバー・フィジカル・システム テクノロジー企業となる計画

から、構成されたものです。

そのような歴史・現在(財務・ビジネスモデル)・未来(中期経営計画)となっているのは、企業ストーリーが未来への創造を中心においたものとなっているからです。

業界内での志望理由

企業分解イメージ図を踏まえ、現在・未来・企業ストーリーの3階層を焦点に、業界内で同社を志望すべき理由を考えます。

1.これから新しく創っていく再建期

(現在=財務状況から)経営破綻危機を乗り越え、代償に収益基盤を失い、これから新しく価値を創っていく第二創業期のような状況。

2.リアルとバーチャルをつなぐテクノロジー企業という方向性

(未来=中期経営計画から)デジタルとリアルを連関させ、技術と実績と知見を活かして、社会課題へソリューションを提供してくという、革新的な方向性。日立製作所と方向性は同じものの、強みがある領域、規模とスピードのバランス感が異なります。

3.創造的な企業精神

(企業ストーリー・未来・現在から)創業者の二人がベンチャー企業家であった源流に基づく、創造性を非常に重要視する企業ストーリーと風土。

宿題:各社のHP、IR資料、中期経営計画を熟読し、理解を深めましょう。

【出典】:2019年12月同社HP、2019年12月まで発表の同社決算短信、中期経営計画、その他同社公表資料